Die Chemie begann als Wissenschaft der Geheimnisträger. Jahrzehntelang arbeiteten Alchemisten für den Reichtum der Herrscher: Gold und ewiges Leben waren das große Ziel. Stattdessen fanden sie das Porzellan und schufen einen neuen Wirtschaftszweig.

Als das Mittelalter endete und mit ihm die dunkle Zeit der Nichtwissenschaft, kamen die Magier, Alchemisten genannt, an die europäischen Höfe. Der Begriff Alchemist geht auf den arabischen Begriff al-kimiya zurück, was wiederum aus dem Altgriechischen stammt und in etwa „Vermischung” bedeutet oder auch „Metallguss”. Mit diesem Begriff sind wir schon ziemlich nahe an dem Handwerk der Alchemisten. Sie sollten aus einfachen Metallen edles Gold herstellen und ihre Herren reich machen. Kriege waren teuer und auch das höfische Leben zeichnete sich nicht durch Sparsamkeit aus. Das Gold der Alchemisten sollte als Finanzspritze für ein System wirken, das sich selbst nicht tragen konnte.

Die Alchemisten arbeiteten im Verborgenen, weshalb man sie auch als „Arkanisten” bezeichnete, vom lateinischen Begriff arcanum (Geheimnis). Einer von ihnen war der Apothekergeselle Johann Friedrich Böttger. Auch er suchte den „Stein der Weisen”, eine sagenumwobene Substanz, die das Wunder vollbringen können sollte, simples Metall in Gold zu verwandeln.

Vom Superstar zum Gefangenen

Vor seinem Berliner Lehrmeister soll der 19-jährige Böttger im Jahr 1701 Silber in Gold verwandelt haben, eine Sensation. Die Geschichte verbreitete sich rasch und so hörten auch die Herrscher seiner Zeit davon. Friedrich III., Kurfürst von Brandenburg, lud ihn daraufhin auf sein Schloss ein, wenngleich eher als Gefangener, denn als Gast, dessen war sich der junge Chemiker von Anfang an bewusst. Böttger floh, wurde aber bald gefasst.

Der Apothekergeselle Johann Friedrich Böttger war auf der Suche nach der Formel simples Metall in Gold zu verwandeln. Foto: Saxonia Museum für sächsische Vaterlandskunde.

Er bat August den Starken um Hilfe, den Kurfürsten von Sachsen, der ihm in Dresden Sicherheit gewährte. Doch auch diese Sicherheit wurde schnell zum Gefängnis: Böttger kam auf die Festung Königstein im Elbsandsteingebirge. Diese durfte er nicht mehr verlassen bis er das Geheimnis, mit dem er Gold herzustellen vermochte, preisgab.

Nur tat er dies nicht. Und nach allem, was wir wissen, war Böttger dies auch nie gelungen. Zumindest ist dies bis heute ohne Teilchenbeschleuniger nicht möglich, und dann nicht unbedingt kosteneffizient, was es doch sehr unwahrscheinlich erscheinen lässt, dass es Böttger im frühen 18. Jahrhundert gelungen sein soll.

Die folgenden Jahre verbrachte Böttger vermutlich eher mit Fluchtplänen als mit Alchemie. Vielleicht, weil ihm klar war, dass seine Versuche nicht gelingen würden. Er versuchte es dennoch weiter, weil er um sein Leben fürchtete, denn andernorts hatten Herrscher erfolglose Alchemisten zuvor bereits hinrichten lassen. Immer wieder forderte August der Starke Gold von Böttger, immer wieder wurde er vertröstet. Gleichzeitig waren die Experimente teuer. 400 Taler monatlich ließ der Kurfürst anweisen, später waren es 850. Gold im Wert von zehn Millionen Talern sollte Böttger im Gegenzug dafür liefern.

Nicht das erwartete Gold, dafür ein Durchbruch bei der Zusammenarbeit

Nach jahrelanger Gefangenschaft und vielen gescheiterten Fluchtversuchen fand Böttger gemeinsam mit dem älteren Wissenschaftler Ehrenfried Walther von Tschirnhaus jedoch einen anderen Stoff, der nicht minder reich machte: das Porzellan. Tschirnhaus hatte sein Leben lang das Ziel verfolgt, ein Netzwerk unter Wissenschaftlern aufzubauen, was sich damals noch als sehr holprig gestaltete. Er reiste dafür durch Europa, nach Frankreich und in die Niederlande, um sich mit Wissenschaftlern im Ausland auszutauschen. Brennöfen und -linsen entwickelten Tschirnhaus, Böttger und ihre Mitstreiter, zudem Laborgeräte, die sie für ihre Experimente brauchten.

Porzellan war damals ähnlich sagenumwoben wie Gold. Es war aus China in den Westen gekommen, doch die Herstellung blieb unbekannt. Die Europäer mussten es neu erfinden. Früh dran waren die Holländer, sie stellten günstige Kopien der chinesischen Originale her. Es gelang dem sächsischen Team um Böttger zunächst mit Tonerde rotes Porzellan herzustellen. Wenige Jahre später, nach vielen Experimenten und einem regelmäßigen Austausch, nahmen sie Alabaster hinzu und konnten ab sofort das edle weiße Porzellan anfertigen.

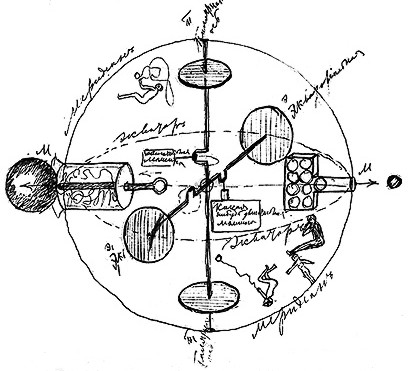

Die Instrumente, welche die Alchemisten verwandten, auf ihrer immer währenden Suche nach der Verwandlung von Metall in Gold. Zeichnung: Alembic.

Vielleicht ist dies das wahre Erfolgsgeheimnis der Arkanisten und Alchemisten. Sie arbeiteten zusammen. Sie nahmen nicht nur die Mittel, die ihnen gegeben wurden, sondern sie entwickelten eigene Geräte, eigene Methoden. Ein Scheitern war nicht vorgesehen. Das machte sie zu frühen Gründern und Betapreneuren: Ihr Leben war der Erfindung gewidmet, das Produkt wurde stetig verbessert. Sie machten das Weiß reiner und das Material beständiger und weniger anfällig für Fehler im Produktionsprozess.

Böttger leitete ab 1710 die neu gegründete „Königlich-Sächsische Porzellan Manufaktur“. Er kam im Jahr 1714, nach 13-jähriger Gefangenschaft, endlich frei. Er konnte jedoch nur noch fünf Jahre in Freiheit verbringen. Mit 37 Jahren starb er, weil die jahrelangen chemischen Versuche in Gefangenschaft seine Gesundheit zu sehr beeinträchtigt hatten.

Sein Vermächtnis, das Porzellan, war begehrt und teuer in dieser Zeit. Doch was den Wissenschaftlern fehlte, so schreibt es der Kunsthistoriker Ernst Zimmermann im Jahr 1908 , war die „geschäfts- und sachkundige Leitung, die es verstanden hätte, das neue Produkt technisch wie kaufmännisch rationell auszunutzen.” Ohne die Fähigkeiten guter Kaufleute konnten die Erfinder den Wert ihres Produktes nicht voll ausschöpfen. Bald schon entstand Konkurrenz in ganz Europa.

Die Alchemisten als frühe Betapreneure lebten gut, weil ihre Herrscher sie finanzierten. Dabei blieben sie jedoch auf ihr Fachgebiet beschränkt. Den wirtschaftlichen Erfolg hatten am Ende andere.