Das 19. Jahrhundert und seine industriellen Entwicklungen bringen für die Kontinental-Mächte Europas Aufschwung: Wachsende Bevölkerungen, Urbanisierung, Industrialisierung. Doch nach Jahrtausenden der Landwirtschaft drohen die Ackerböden zu verkommen. Vogel-Exkremente erweisen sich als Düngemittel der Wahl – und provozieren einen erbitterten Kampf um Ressourcen.

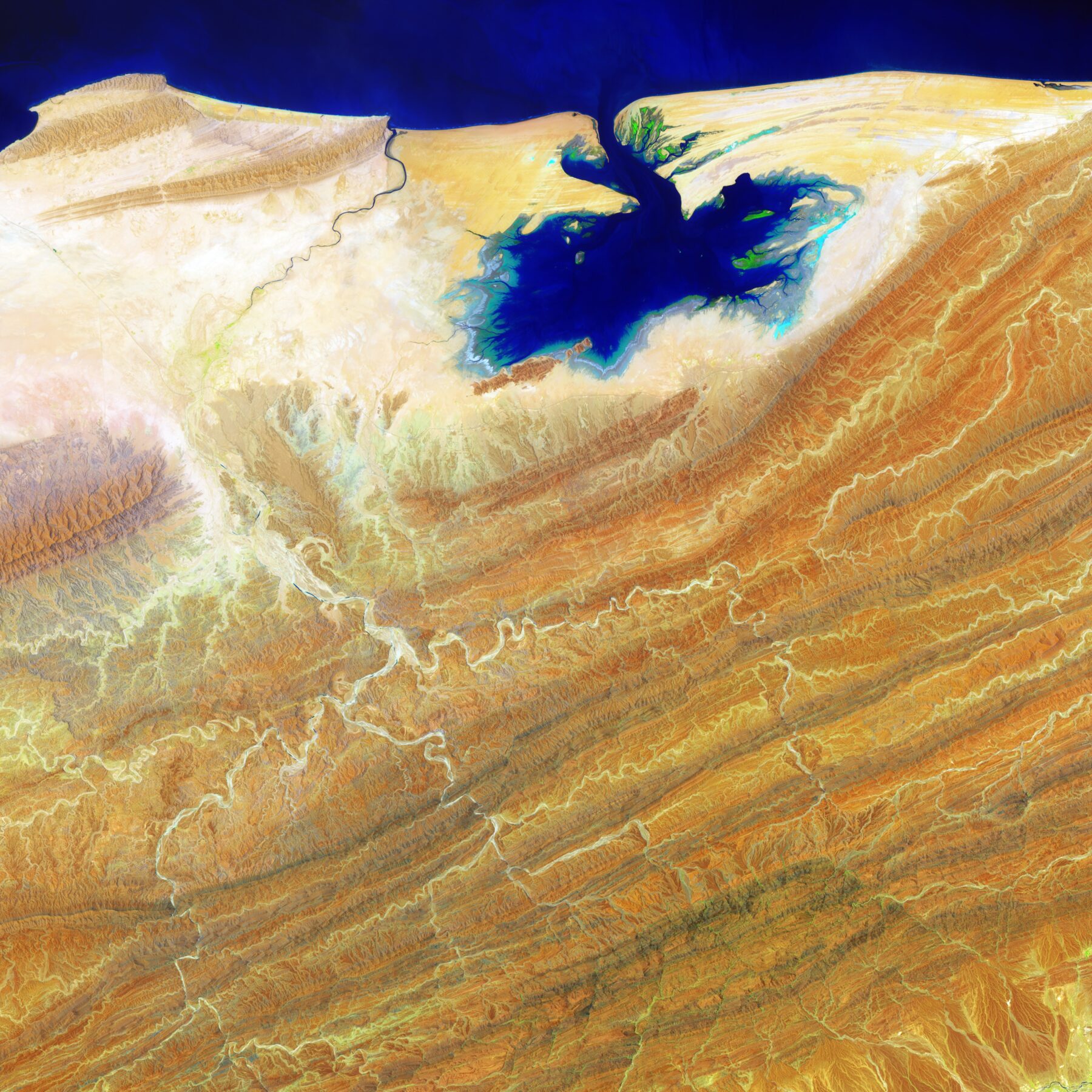

Mehr als 40 Jahre nachdem Peru seine Unabhängigkeit von Spanien erklärt hat, besetzt eine spanische Flotte am 14. April 1864 drei kleine Inseln im Westen Perus. Auf den ersten Blick wirkt die Inselgruppe, auf der 400 Marinesoldaten die spanische Flagge hissen, nicht weiter wertvoll. Goldminen und Plantagen sind hier keine. Die peruanischen Chincha-Inseln sind seit langem unbewohnt, und abgesehen von dunklen Granit-Felsen ist weit und breit nichts zu sehen. Von einer verlassenen Insel sind sie dennoch weit entfernt. Denn 21 Kilometer westlich der peruanischen Küste werden hunderte Soldaten von ebenso vielen Seevögeln begrüßt, die auf Bergen von stinkender Vogelscheiße sitzen. Und eben diese Scheiße hat die Spanier angelockt. Sie ist ihnen sogar so kostbar, dass sie bereit sind, einen Krieg zu beginnen.

Die dort heimischen Guanokormorane sind besondere Tiere. Sie zeichnen sich durch ihr bläulich- bis grünlich-schwarzes Gefieder an der Rück- und weißes Gefieder an der Vorderseite aus. Sie werden bis zu 76 Zentimeter groß und verrichten ihre Notdurft um die zwanzigmal am Tag – ein wichtiges Detail. Denn die spanische Flotte hat ihr Ziel nicht wahllos gewählt. Zwischen den Granit-Felsen der Chincha-Inseln türmen sich weitere Berge, bestehend aus verwitterten Vogelexkrementen. Sie wachsen auf dem kalkreichen Boden in den regenarmen Gefilden auf bis zu 30 Meter an und enthalten verschiedene Phosphate. Schon seit dem 12. Jahrhundert nutzen die indigenen Völker Perus den sogenannten Guano landwirtschaftlich – lange bevor Europa das Wunder-Düngemittel für sich entdeckt. In der Sprache der Inka bedeutet Guano „Dung“. Mit hohen Anteilen an Stickstoff und Phosphorsäuren sind die Vogel-Exkremente das ideale Düngemittel.

Westliche Ackerböden sind zur Mitte des 19. Jahrhunderts erschöpft

Während ihrer Herrschaft über Peru übersehen die spanischen Kolonialherren Guano größtenteils. Erst Alexander von Humboldt macht Europa im 19. Jahrhundert auf die Vogel-Exkremente aufmerksam. Das Interesse des deutschen Forschungsreisenden wird geweckt, als er während seines Aufenthalts in Lima vom kostbaren Guano erfährt. Bei seiner Rückkehr im Jahr 1804 nimmt er eine Probe mit nach Europa und lässt sie untersuchen. Die Ergebnisse erweisen sich als weitreichend – für die europäische Landwirtschaft, die ein gutes Düngemittel im 19. Jahrhundert bitter nötig hat; für den peruanischen Frieden, der von 1865 bis 1879 abhandenkommt; und nicht zuletzt für die Guanokormorane selbst, deren Lebensraum plötzlich dem Raubbau zum Opfer fällt. Denn die Wissenschaftler stellen fest, was die Einheimischen längst wussten: Guano ist vielversprechender als die meisten anderen Düngemittel der Zeit. Die Guanokormorane gelten fortan als Billion Dollar Birds.

Guano ist das Wundermittel, nach dem Europa und Nordamerika jahrelang gesucht haben. Während des 18. Jahrhunderts verdoppelt sich die westeuropäische Bevölkerung von 100 auf 200 Millionen Menschen. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts sind es ganze 400 Millionen Menschen. Doch die Böden, die es zur Versorgung der wachsenden Bevölkerung braucht, sind längst abgenutzt. Das Ökosystem Boden droht zu kollabieren. Die europäischen Mächte suchen so verzweifelt nach einem Düngemittel, dass Großbritannien es sogar mit Knochen aus den sizilianischen Katakomben versucht. Ab 1841 ist Großbritannien dann auch das erste europäische Land, das peruanischen Guano importiert. Die Vereinigten Staaten tun es ihnen bald gleich und innerhalb kurzer Zeit schließen sich auch Deutschland und Frankreich an. Die nachhaltige Guanoernte in Peru weicht einem ausbeuterischen Raubbau.

Handelsabkommen stimmen westliche Nationen nur kurzzeitig zufrieden

Zunächst scheint es, als profitierten alle: Die peruanische Wirtschaft wächst, weil sie immer mehr mit europäischen und nordamerikanischen Nationen handelt. Beinahe 60 Prozent der jährlichen Einnahmen verdankt sie den Exkrementen der Guanokormorane. Und auch die europäischen Länder scheinen zufrieden – ihre landwirtschaftlichen Sorgen sind dank der Billion Dollar Birds wie verpufft, der Ertrag ist gerettet. Doch das Blatt wendet sich, als 1864 auch das spanische Königreich Ansprüche geltend machen möchte und die Chincha-Inseln kurzerhand besetzt. Ein Jahr zuvor war ein spanischer Einwohner während eines Streits mit 40 peruanischen Einheimischen zu Tode gekommen. Das spanische Königreich fordert daraufhin eine Entschuldigung sowie Reparationszahlungen. Peru weigert sich und Spanien verlangt immer mehr. Als die peruanische Regierung den spanischen Wünschen trotzdem nicht nachkommt, macht die spanische Flotte kurzen Prozess – und besetzt die Inseln. Womit das spanische Königreich nicht rechnet: Chile, Ecuador und Bolivien schließen sich Peru bald an, verwehren den spanischen Soldaten den Zugang zu wichtigen Häfen und kämpfen gemeinsam gegen Spanien. Schon nach zwei Jahren zieht sich die spanische Flotte von südamerikanischem Gebiet zurück.

Planloser Raubbau bringt selbst erneuerbare Ressourcen zum Erliegen

Die südamerikanische Solidarität speist sich während des Kriegs aus der Befürchtung, Spanien wolle seine Macht über die ehemaligen Kolonialgebiete wiedererlangen. Zwar hatte Peru seine Unabhängigkeit von Spanien schon 1821 erklärt, doch Spanien hatte diese erst 1879 anerkannt. Der Spanisch-Südamerikanische Krieg, dessen militärische Gefechte nur von 1864 bis 1866 andauerten, wird häufig auf ebendiese Intention Spaniens zurückgeführt. Die Belagerung der Chincha-Inseln zeigt zudem: Auch der Raubbau von Vogelexkrementen spielte eine entscheidende Rolle. Nicht umsonst wird die militärische Auseinandersetzung häufig auch als Guano-Krieg bezeichnet.

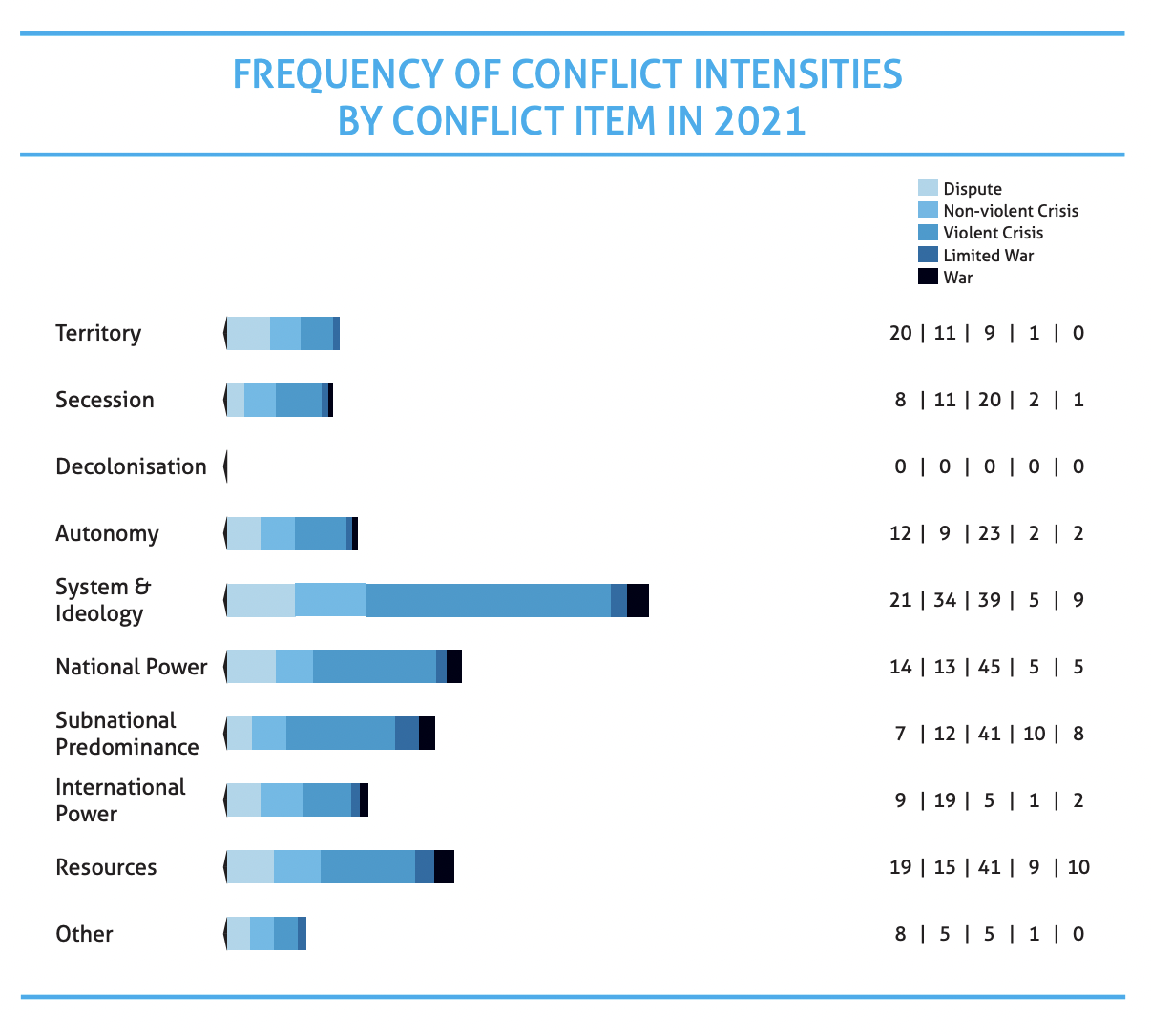

So fällt der Spanisch-Südamerikanische Krieg eindeutig auch unter die Kriterien eines Ressourcenkonflikts – eine politische sowie militärische Auseinandersetzung um die Verteilung bedeutender Rohstoffe. Solche Konflikte entstehen häufig angesichts eines (existenziellen) Mangels an Ressourcen mit anderen Nationen, bei denen dieselben Rohstoffe im Überfluss existieren. Vogel-Exkremente sind wohl die letzte Ressource, die westliche Nationen vor der Mitte des 19. Jahrhunderts als essenziell eingeordnet hätten. Doch nährstoffarme Ackerböden machen den peruanischen Guano schier unentbehrlich. Was aus dem Kollaps der westlichen Böden resultierte, zeichnet Ressourcenkonflikten aus: (Bewaffnete) Auseinandersetzungen und Raubbau, der einen üppigen Rohstoff rasch in eine knappe Ressource verwandelt. So auch in Peru: Der rapide Guano-Abbau auf den Chincha-Inseln schert sich wenig um die Endlichkeit des Rohstoffs, ebenso wenig um die Brutzeiten der Vögel. Bereits in den späten 1870ern ist der Lebensraum der Guanokormorane auf den Chincha-Inseln zerstört und die Guano-Vorräte beinahe aufgebraucht. Die peruanische Wirtschaft hat einen ihrer Verkaufsschlager innerhalb kurzer Zeit auf- und wieder abgebaut und die europäischen Länder gehen schon bald zum nächsten großen Hype über – dem synthetischen Düngemittel.